五鈴精工硝子の主力製品であるレンズアレイの用途の1つに「光無線給電」があります。

光無線給電検討会を主導している東京科学大学 総合研究院 未来産業技術研究所の宮本智之准教授に、本システムの2024年最新情報を伺いました。

光無線給電とは?

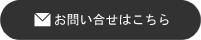

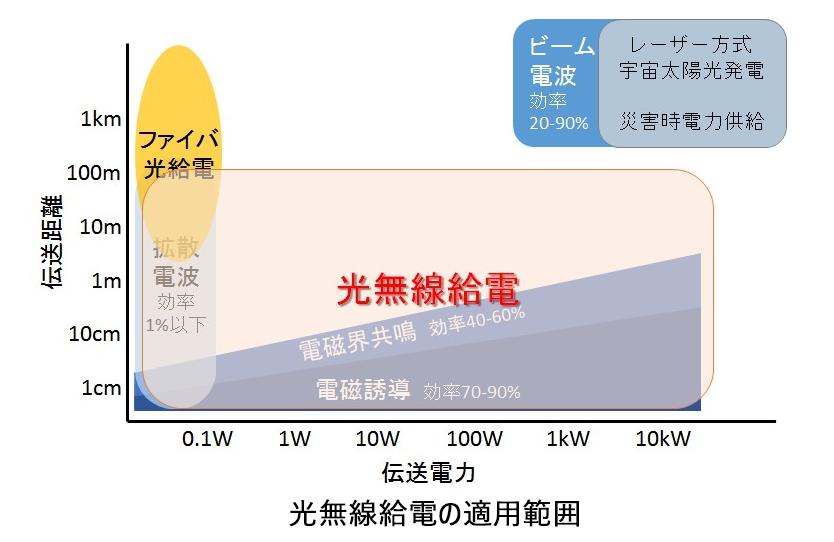

光を用いた電気の供給方式の一種で、光源から射出された光ビームが空間を伝わり、受光器で電気エネルギーに変換される事で給電するシステムです(ここでの光源とは、LEDやレーザーを示します)。電線やケーブル、コンセント等を用いず、無線で電力を送る技術である為、装置や設備の設置場所の自由度が向上し、配線が減る事で設置場所の見栄えもよくなります。下図の通り、無線給電の中では光無線給電がカバーできる領域は広く、その伝送距離の長さ、伝送電力の強さから、消費電力の大きな機器や装置にも適しています。

(光無線給電検討会HPより引用)

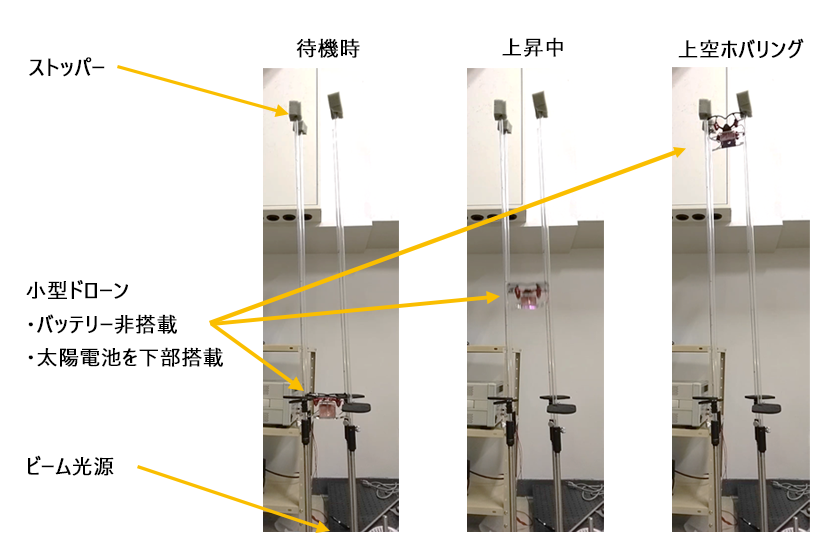

光無線給電イメージ(小型ドローンによる給電実験)(宮本准教授よりご提供)

バッテリーの代わりに太陽電池を本体下部に搭載した小型ドローンを用意。照射されたビーム光が受光部で電気エネルギーに変換される事で、ドローンの浮上に成功しています。

フライアイレンズの有効性

より高出力な環境下で、例えば複数の光源を用いるような場合には、給電システムの受光部に設置している太陽電池へできるだけ均一にビーム光を照射する必要があります。ここで、フライアイレンズの持つ「均一な光を生み出す機能」が効果を発揮します。また、局所的に光が当たることをさけること事により、システムの放熱対策にも繋がります。他にも、受光部に光が入ってくる際、受光位置がずれてしまった場合の位置補正にもフライアイレンズは役立ちます。

フライアイレンズのこれらの機能は、光無線給電において非常に大きな役割を果たすと言われています。

光無線給電システムのいま

- ・多数の小型端末への光無線給電

IoTという多数の小型端末は、配線が困難でバッテリーの充電も課題があります。光無線給電により遠隔から給電や充電ができれば、多数の小型端末の活用がひろがります。端末にフライアイレンズを搭載することで光ビームの精密な制御が不要になります。

- ・自動車への走行中充電への活用

レーザー加工に使用される10kW程度のレーザーで自動車は走行でき、走行中に充電ができれば電気自動車のバッテリー搭載量を現行の1/10程度に抑える事が出来ます。自動車の走行中の給電は、電磁誘導を使った走行中給電が最近話題になる事もありますが、電磁誘導のコイルを道路に多量に埋め込む必要があり、膨大な工事費用が想定されます。一方、光無線給電の場合は設置間隔も100メートル以上に広くできる事、道路照明に設置できる事から、費用面でも優位と考えられています。

走行中充電については、倉庫内の小型運搬車(AGV)に活用していく方が市場には参入しやすいと思われます。現状では、充電の時間を考慮すると実際に稼働するAGVの数は1/3程度に減少してしまう為、非常に多くのAGVが必要になってしまいますが、走行中充電が可能になれば、バッテリー搭載量と必要台数の両方を減少させる事ができると言えます。但し、最近導入された所が多い事から、切替需要が生じるのは当分先になる見込みです。

- ・水中向け光無線給電

水中で光無線給電を行う場合に、給電量を増やすために複数の光源を利用します。一方で、水流のために受光位置が安定せず、太陽電池にうまく光が入らない可能性があります。これらの場合にフライアイレンズを使う事が有効とされています。(透明な水中であれば、青色の光なら20~30mは届く)

- ・宇宙用光無線給電 (JAXA)

宇宙には重い電線を持っていく事が出来ない為、電力供給にはマイクロ波か光が有効になります。ここで光無線給電技術が使える可能性があります。月には水があると言われていますが、それはクレーターの内側、24時間365日、太陽光が当たらない場所と推測されています。そのような場所での探索の為に、太陽光を使った光無線給電技術の検討がなされており、東京科学大学もこのプロジェクトに加わっています。(移動する探索機に光を当てるには、フライアイレンズを使う事が有効であると認識されています)

- ・企業の参入

大手通信各社も、光無線給電システムの検討やアプリケーションへの展開を進めています。宇宙太陽光発電を目標としたシステムの検討や海外企業との提携がなされているものの、製品化にあたっては部品や装置を作る企業が出てくる必要があります。

- ・カンファレンス

2019年に世界に先駆けて日本で立ち上がった「光無線給電システムに関するカンファレンス(OWPT)」が毎年開催されているほか、2025年1月にはアメリカ・カリフォルニアにて開催される「Photonics West2025」での論文発表やカンファレンスが予定されています。